JO et tests de féminité : des sportives sommées de faire la preuve de leur sexe

Se doper, c’est recourir à des substances qui permettent d’améliorer artificiellement la performance. Parmi ces procédés illicites, la règlementation anti-dopage interdit également cette forme de tricherie qui consiste pour un homme à s’inscrire dans une compétition normalement réservée aux femmes. L’usurpation de genre est donc interdite, voilà qui paraît assez simple. Biologiquement, cependant, dans la distinction des sexes interfèrent également les hormones, comme l’a montré l’affaire Caster Semenya, du nom de cette athlète Sud-Africaine aux traits masculins très prononcés et soupçonnée d’être un homme lors des Championnats du Monde d’Athlétisme de Berlin en 2009. Après une série de tests qui lui furent imposés et un long combat judiciaire, il sera conclu que celle qui est devenue depuis le symbole des déboires des athlètes hyperandrogènes, était bien une femme, mais qu’elle présentait un excès de testostérone qui favoriserait le développement musculaire, l’endurance et la vitesse mais qui n’entravait pas sa féminité avérée. Retour sur de vrais parcours de combattantes.

Triple championne du monde – en 2009, en 2011 et en 2017 – et double championne olympique du 800 m (2012 et 2016), Caster Semenya est concernée par le règlement sur les athlètes DSD, soit qui présentent un excès naturel d’hormones sexuelles mâle). Depuis 2018, World Athletics impose à ces athlètes de faire baisser leur taux de testostérone par un traitement hormonal afin de s’aligner sur les épreuves allant du 400 m au mile.

Caster Semenya, qui conteste cette règle qu’elle juge discriminatoire, mais a perdu ses recours en justice, a renoncé à ses distances favorites (400/800/1500 mètres) pour se lancer depuis sur 5.000 mètres. Elle participe actuellement aux Mondiaux américains qui se déroulent à Eugene, dans l’Oregon. « Les footballeuses sont toutes des lesbiennes », « les joueuses de rugby ne sont pas des femmes », « les hockeyeuses sont de vrais camionneurs » sont autant de préjugés lourds et sexistes qui poursuivent encore ces sportives. Et ce sexisme a une histoire.

Un test de féminité pour quoi faire ?

Les « contrôles de sexe » ont été instaurés par tirage au sort pour la première fois lors des championnats d’Europe d’athlétisme à Budapest par la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) en 1966 et généralisés, dès 1968, par le Comité international olympique (CIO), sous la forme d’examens imposés aux sportives.

Ainsi nommés dans les archives de la Commission médicale du Comité international olympique (CMCIO) dès 1967, ils sont également désignés comme « tests de féminité » ou « contrôles de genre » dans les années 1990. C’est d’ailleurs la mise en place concomitante des contrôles de sexe et des tests de dopage qui motive la création, en 1964, de la CMCIO, chargée de leur organisation. L’objectif de ces tests était alors de débusquer d’éventuels hommes se faisant passer pour des femmes afin de remporter des médailles et de mettre un terme aux soupçons émis au sujet du sexe de certaines sportives, c’est-à-dire de s’opposer à une supposée fraude sur le sexe.

Ces examens se durcissent encore en 1966 lors des Championnats d’Europe d’athlétisme à Budapest. A cette époque, les sportives de l’Est raflent une bonne partie des médailles, ce qui suscite une rivalité très forte à l’Ouest. Curieusement, on ne les soupçonne peu de dopage en substances, mais surtout, une fois encore, d’être des hommes. Le contrôle, à l’époque gynécologique et humiliant, se complète alors d’un test de souffle et d’un prélèvement de salive, le test du corpuscule de Barr, qui vise à repérer le second chromosome X de la femme et avoir ainsi la certitude que la sportive est bien XX et non XY.

Il aura fallu attendre les années 1990 pour que la Fédération internationale d’athlétisme amateur, aujourd’hui connue sous le nom de World Athletics, et le Comité international olympique (CIO) mettent fin au test. Cette décision sera pourtant de courte durée.

Rédigées en petits caractères dans le texte, quelques lignes permettent aux organes directeurs de reprendre les tests sur les femmes considérées « suspectes ». Ces tests de féminité sont ainsi reconduits à tous les Jeux olympiques et ce, malgré les oppositions des athlètes, mais aussi de généticiens et d’éthiciens.

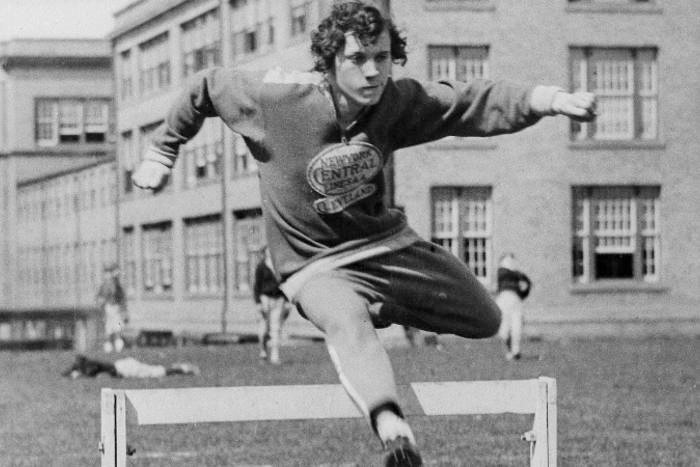

Copyright – Stanisława Walasiewicz, courant pour la Pologne, elle remporte la médaille d’or aux 100 mètres des JO de 1932 à Los Angeles – AFP

Accusées à tord d’être des hommes

L’histoire du sport féminin est ainsi truffée de cas de femmes qui ont été soupçonnées, à tort, de posséder des « caractéristiques masculines » permettant de critiquer leurs exploits voire à les faire disqualifier.

Le premier cas médiatiquement célèbre fût celui de Stanisława Walasiewicz, une athlète polonaise, naturalisée américaine dans les années 50 et détentrice de plus de 100 records mondiaux. Accidentellement tuée par balle, à l’âge de 69 ans, lors d’un cambriolage à son domicile de Cleveland, dans l’Ohio, une autopsie fût diligentée suite aux allégations tenues dans un journal local accusant l’ex-sportive d’être un homme et exigeant que ses médailles soient annulées. Le rapport d’autopsie conclût à l’époque que l’athlète était en fait intersexe, confirmant qu’elle était à la fois de chromosome XX et XY. Ses médailles lui furent conservées.

Copyright – les sœurs Tamara et Irina Press – AFP

Dans les années 60, il y eu ensuite le cas des sœurs Tamara et Irina Press qui décrochèrent en athlétisme cinq médailles d’or olympiques pour l’Union soviétique et battirent 26 records du monde. Source d’un débat houleux sur leur genre sexuel, leur carrière s’arrêta brutalement lorsqu’elles décidèrent de ne pas se soumettre au test de féminité que leur fédération voulait leur imposer.

Les restrictions imposées par World Athletics sont discriminantes.

D’autres cas tristement connus se succédèrent ainsi au fil des années, dont celui de cette indienne de 27 ans, Santhi Soundarajan, qui remportera en 2006 la deuxième place du 800 mètres aux Jeux asiatiques, avant de se voir retirer sa médaille et de se faire exclure des compétitions après avoir échoué au test du genre. Un an plus tard, en 2007, les médias indiens rapportèrent une tentative de suicide.

La seule sportive de haut niveau qui échappera officiellement au test de féminité est la Princesse Ann, en 1976, alors membre de l’équipe équestre britannique. De part son rang, elle sera dispensée de cet affront.

Caster Semenya poursuit son combat

L’athlète Sud-Africaine, qui refuse de prendre un traitement pour faire baisser son taux de testostérone pour avoir le droit de se présenter à certaines courses, a introduit, en 2021, un ultime recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).

La sportive présente un excès naturel d’hormones sexuelles mâles. Elle mène depuis plus de dix ans un bras de fer avec la Fédération internationale d’athlétisme, World Athletics. La fédération a défini en avril 2018 un seuil maximal de testostérone (5 nmol/L de sang) pour concourir avec les femmes sur des distances allant du 400 mètres au mile (1 609 m) et englobant donc le 800 mètres où la Sud-Africaine excelle.

La question qui sera au centre des débats devant la Cour: une sécrétion naturelle de testostérone chez ces athlètes féminines est-il vraiment un avantage lors des compétitions ? Plusieurs études récentes tendent à démontrer que la testostérone est une hormone qui n’est pas forcément la molécule clef qui améliore les performances. Caster Semenya estime donc les restrictions imposées par World Athletics discriminantes.