Le Blanc-Bleu Belge au secours de la planète : les bovins belges sont en équilibre avec leur environnement

Le BBB affiche une répartition avantageuse des tissus musculaire, graisseux et osseux

Le BBB affiche une répartition avantageuse des tissus musculaire, graisseux et osseuxLa production de méthane par les ruminants, liée à la fermentation entérique et à la rumination, constitue un sujet polémique en raison de plusieurs éléments mal compris et répétés constamment par des intervenants dont la plupart n’ont qu’une connaissance parcellaire du sujet. Qu’il soit bien clair, les bovins émettent des gaz dont le méthane (CH4) et une partie des émissions pose problème là où les animaux sont élevés de manière industrielle. En opposition à cette situation, l’élevage de type familial tel que nous le connaissons dans notre région, avec ses prairies pâturées, capables de stocker du carbone, et compensant ainsi les émissions (Jérôme E., 2014), nous conduit à écrire que les bovins de Wallonie sont en « équilibre » avec leur environnement. Cessons de comparer l’élevage de nos animaux domestiques avec des fermes industrielles d’outre-Atlantique.

Origine du Blanc-Bleu Belge

Le Blanc-Bleu Belge (BBB) trouve ses origines dans le bétail Durham ou Shorthorn. Fin des années trente, la race devient la race de « Moyenne et Haute Belgique » puis, en 1969, « Blanc-Bleu Belge » d’où l’acronyme « BBB ».

Les éleveurs de BBB accompagnés par le Dr Jean Marcourt (père de l’ancien ministre wallon et ancien président du Parlement wallon, Jean-Claude Marcourt, ndlr), directeur du Centre d’insémination artificielle de Loncin, ont largement influencé le développement de cette race, notamment, avec l’acquisition des taureaux : Gédéon du Vieux Château de Maurenne (1955), Ganache de Maufontaine (1961) et Valseur d’Ochain (1964).

Le docteur Marcourt (1996) donne tous les détails de l’évolution et de l’apparition de l’hypertrophie musculaire caractéristique du BBB qui a été créé par les éleveurs. La Science a expliqué ce que ces derniers avaient réalisé, de façon empirique, par la sélection d’animaux répondant à leurs objectifs. Au niveau quantitatif d’abord, l’équipe de l’Université de Liège du Prof. Hanset suivie, au niveau moléculaire, par l’équipe du Prof. Georges, a identifié la mutation dans le gène mh (hypertrophie musculaire) ou Myostatine, responsable de l’hypertrophie musculaire et vraisemblablement déjà présent à l’état homozygote chez tous les taureaux précités (Charlier et al. 1996).

Le Blanc-bleu Belge une race d’exception

Ce qui est exceptionnel chez le BBB, c’est d’abord la répartition avantageuse des tissus musculaire, graisseux et osseux. En effet, par rapport aux autres races, une quantité plus importante de muscle est observée au détriment de la graisse et de l’os. Ainsi, lors de la comparaison entre des taurillons BBB, Limousin et Angus, élevés dans les mêmes conditions et « terminés » au même âge, Louis Istasse et collaborateurs ont observé que le rendement carcasse est respectivement de 65,2%, 60,7% et 55% et le pourcentage de muscle dans la carcasse respectivement de 77,5%, 67,6% et 62,2% et le pourcentage de graisse respectivement de 10,2%, 18,7% et 23,6% (Cuvelier et al. 2006).

Les valeurs actualisées pour le BBB sont 70% de rendement carcasse, pour les taurillons, 82,5% de rendement découpe, soit encore 58% de viande par rapport au poids vif et une réduction de 20% de tous les autres organes (F. Rollin, communication personnelle).

En plus, la diminution du pourcentage de tissu conjonctif chez le BBB constitue un autre atout qui confère la tendreté à la viande. Par ailleurs, vu sa capacité de croissance, le BBB se caractérise par la production de plus de viande plus tendre en moins de temps.

Comparaison entre la viande des diffrentes races. D.R.

Comparaison entre la viande des diffrentes races. D.R.Races bovines et gaz à effet de serre

Tout d’abord, les bovins ont été sélectionnés en partie pour la production de viande et/ou de lait et, dans la plupart des pays, les scientifiques se sont attachés à réduire les coûts de production et à les adapter à l’évolution de la demande de la Société, par exemple en réduisant ou en modifiant la teneur en graisse et en augmentant le taux de protéines.

En ce qui concerne les émissions de gaz, la littérature scientifique mentionne des différences entre les races bovines. Dans une expérience impliquant des taureaux Holstein (laitiers), Charolais (viandeux) et leurs croisements, la quantité quotidienne moyenne de méthane n’était pas significativement différente. Un auteur a réalisé une méta-analyse de 89 études scientifiques et arrive à la conclusion que ce sont les pratiques d’alimentation qui ont un effet significatif sur les émissions de méthane.

Donc, si des différences entre les races sont observées, celles qui auront une plus grande productivité, dans notre cas, celles qui produiront plus de viande en moins de temps, présenteront des niveaux inférieurs de production de gaz par kilo de viande produite en raison d’une plus grande efficacité alimentaire mais aussi en raison de la réduction du temps d’engraissement et donc du temps d’émission.

Différences significatives entre les races

Dès lors, des différences significatives entre les races bovines existent lorsque la quantité de gaz émise est exprimée non pas par animal, mais bien par rapport à la quantité de viande produite.

En plus, le lien étroit entre les ruminants et le pâturage contribue fortement à l’image « verte » associée à ce mode de production par rapport aux espèces non ruminantes utilisées pour la production de viande. Toutes les prairies (permanentes ou temporaires) fournissent des services écosystémiques, par exemple en termes de stabilisation des sols (érosion hydrique), de régulation des flux d’eau et de polluants, de régulation des cycles de l’azote et du phosphore ou encore de préservation des insectes pollinisateurs. En outre, ces prairies fournissent de nombreuses aménités, notamment en termes de biodiversité, de séquestration du carbone, de limitation des fuites de nutriments dans l’eau, mais aussi en termes de paysage et d’identité culturelle (Clinquart et al. 2022).

Le Blanc-bleu Belge en croisement

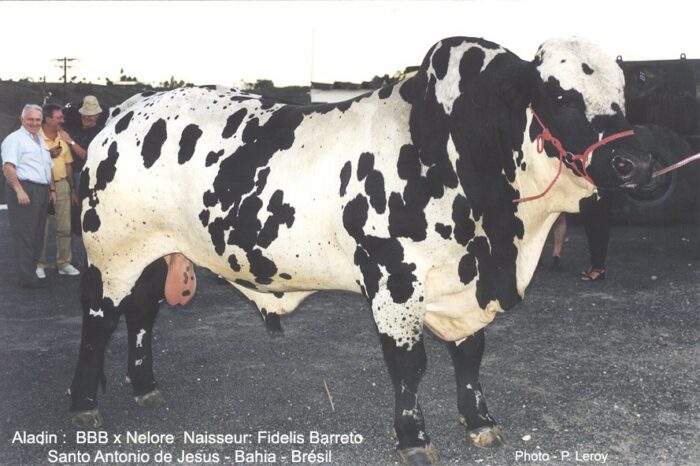

La première étude expérimentale que nous avons menée en Amérique du Sud a eu lieu au Brésil avec des animaux locaux de race Zébu Nelore, au début des années 2000, dans l’exploitation AgriBahia Fazenda Lagoa do Morro (Grupo Espírito Santo), État de Bahia, Brésil (Leroy et al. (2006)). Cette expérimentation se prolonge toujours actuellement dans l’Etat de Goyas et a démarré en 2021 en Colombie avec la race Zébu Brahman.

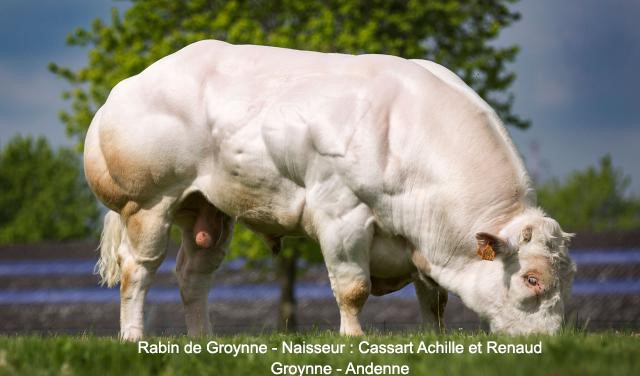

Dans ce contexte, nous avons toujours utilisé des taureaux BBB blancs car, avec les Zébus Nelore et Brahman, ils donnent naissance à des veaux «colorés» facilement reconnaissables. Nous donnons ici, à titre d’exemple, le taureau Rabin né à Groynne (Andenne) chez Achille et Renaud Cassart qui est utilisé sur des vaches Brahman en Colombie, pays où les veaux naissent avec un poids moyen de 28 kilos, ce qui conduit à l’absence de dystocie et donc aucune difficulté lors du vêlage.

Dans l’expérience de AgriBahia concernant des vaches de race Nelore inséminées avec 2 taureaux BBB et ayant donné naissance à 43 veaux croisés BBB x Nelore (21 mâles et 22 femelles), 10 animaux BBB x Nelore ont été abattus à un âge moyen de 25 mois (760 J). Le poids vif moyen, le poids de la carcasse et le pourcentage d’abattage étaient respectivement de 539,7 kg, 292,0 kg et 54,1 % pour le croisement BBB x Nelore avec, en plus, une valeur plus élevée du rendement à l’abattage (+2,3%) et un pourcentage de viande dans la carcasse estimé à +9%.

Des résultats comparables ont été obtenus lors de l’expérience de croisement entre BBB et Zébu Brahman réalisée par l’Université de Liège et l’Université Gadjah Mada (UGM de Yogyakarta (Indonésie)

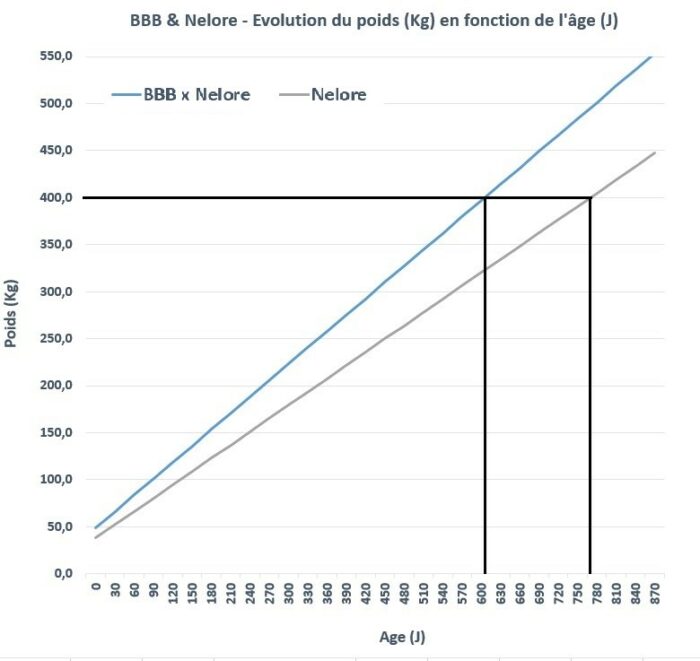

Lorsque nous comparons la courbe de croissance des croisés (BBB x Nelore) nés en Amérique du Sud, ceux-ci atteignent 400 kilos de poids vif à 20 mois (600 J). Cette valeur correspond à un gain de 5 mois par rapport à la race pure Nelore élevée dans les mêmes conditions, qui atteint 400 Kilos de poids vif à pratiquement 25 mois (760 J).

Dans les conditions brésiliennes et colombiennes, l’élevage d’animaux croisés BBB x Zébu conduit à des carcasses présentant beaucoup plus de muscle et une plus grande rentabilité du quartier avant. Le croisement permet de gagner environ 5 mois de production ce qui se traduit par une réduction considérable des gaz produits et nous permet d’écrire que l’utilisation du Blanc-Bleu Belge en croisement, notamment en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique et en Indonésie , vient au secours de la planète.

Pascal Leroy

Université de Liège

Références

Charlier C., Coppieters W., Farnir F., Grobet L., Leroy P.L., Michaux C., MNI M., Schwers A., Vanmanshoven P., Hanset R., Georges M. 1995. The mh gene causing double-‐ muscling in cattle maps to bovine Chromosome 2. Mamm. Genome, 6, 788-792.

Clinquart, A., Ellies-Oury, M. P., Hocquette, J. F., Guillier, L., Santé-Lhoutellier, V., & Prache, S. (2022). Review: On-farm and processing factors affecting bovine carcass and meat quality. Animal: an International Journal of Animal Bioscience, 16 Suppl 1, 100426 (2022-02).

Cuvelier C. , Clinquart A. , Hocquette J.F. , Cabaraux J.F , Dufrasne I. , Istasse L. , Hornick, J.L. 2006. Performance, slaughter characteristics and meat quality of young bulls from Belgian Blue, Limousin and Aberdeen Angus breeds fattened with a sugar-beet pulp or a cereal-based diet. Animal Science, 82 (Part 1), 125-132 (2006).

Jérôme E. 2014. Bilan de carbone d’une prairie pâturée en Région wallonne : effets du climat et de la gestion du pâturage. Thèse de doctorat. Gembloux Agro-Bio Tech, Gembloux, Université de Liège.

Leroy P.L., Leroy E., Cassart R. 2006. Growth and carcass performances of Belgian Blue x Nelore and Braford cattle in Bahia state brazil, World Congress on Genetics Applied to Livestock Production Belo Horizonte, Brasil, 13-18/8.

Leroy P., Camargo Rodriguez O., Mokadi I. 2023. Blanco-Azul Belga, Historia, Selecciôn, Cruze. Presentación de los primeros animales del cruce entre blanco azul belga y cebú brahman. Hacienda Orizagua, en Puerto Salgar (Cundinamarca) 12pp.

Marcourt, J. 1996. L’odyssée du Blanc Bleu, de Gamin 1538 à Bourgogne de Somme. Document photocopié 43pp.